Von Christelle Grauer, VP of Data & Compliance bei Brevo

Von Regeln zu Relevanz: Warum Predictive AI statische Segmentierung überholt

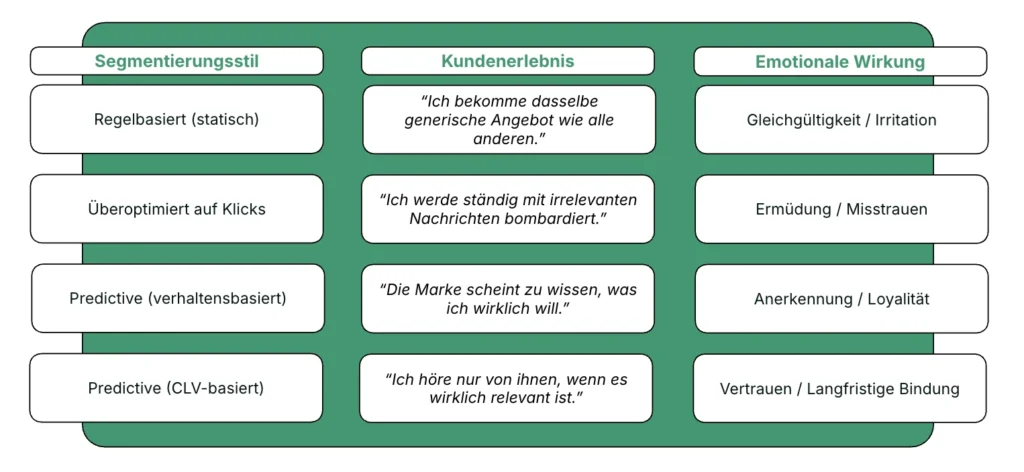

Regelbasierte Segmentierung fühlt sich sicher an – klare Regeln, volle Kontrolle. Aber diese Sicherheit kann Wachstum bremsen.

Predictive AI kann schneller und präziser handeln. Doch ohne klare Leitplanken droht sie, Vertrauen zu verspielen und nur oberflächliches Engagement zu erzeugen. Der entscheidende Prüfstein für jede Segmentierungsentscheidung lautet daher: Steigert sie den langfristigen Customer Lifetime Value (CLV)?

Rule-based Segmentation: Die Komfortfalle

Viele Marketingteams arbeiten noch immer nach festen Regeln: „Wenn Kund:in X gekauft hat, sende Y.“ Das wirkt ordentlich, nachvollziehbar und kontrollierbar.

Doch wenn das Ziel darin liegt, Öffnungsraten, Klicks und Conversions zu steigern, sind solche Regeln längst ein Bremsklotz. Kein Mensch kann so schnell oder präzise reagieren wie ein Modell, das aus Millionen Signalen in Echtzeit lernt.

Regelbasierte Logik hat weiterhin ihren Platz, etwa wenn wenig Daten vorhanden sind oder hohe Erklärbarkeit gefordert ist, aber für datengetriebene Optimierung ist sie ein Werkzeug von gestern.

Warum das für Kund:innen zählt:

Starre Regeln führen oft zu irrelevanten Nachrichten. Predictive Targeting sorgt dafür, dass Botschaften tatsächlich den aktuellen Bedarf widerspiegeln – nicht veraltete Annahmen.

Balance zwischen Vorhersagekraft und Erklärbarkeit

Oft wird KI-Segmentierung als Entscheidung zwischen zwei Extremen gesehen: Rohleistung (also die Genauigkeit der Vorhersagen) vs. Erklärbarkeit (nachvollziehbar, warum Kund:innen angesprochen wurden).

In Wahrheit ist es ein Gleichgewicht, das je nach Branche und Kontext variiert.

Wenn Kund:innen verstehen müssen, warum sie adressiert wurden, sind „Black Box“-Modelle kontraproduktiv. In datenstarken Konsumumfeldern mit geringerem Erklärungsbedarf kann man sich stärker auf performante Modelle stützen.

Wichtig ist: Definiere zuerst das Business-Ziel und die Rahmenbedingungen, dann justiere Modell und Governance entsprechend. Denn: Optimierung ohne Vertrauen ist fragil – Vertrauen ohne Ergebnisse teuer.

Praxisleitfaden für die richtige Balance:

- Hoher regulatorischer Druck: Nutze erklärbare Modelle, dokumentiere klar, warum Personen ein- oder ausgeschlossen werden.

- Geringe Fehlertoleranz: Arbeite mit konservativen Schwellenwerten und menschlicher Review, bevor neue Segmente live gehen.

- Schnelles, datenreiches Umfeld: Erlaube performante Modelle, aber mit Schutzmechanismen (Frequenz-Caps, Suppression-Regeln, automatisierte Kontrollgruppen).

- Stakeholder brauchen Beweise: Führe für jedes neue Segment eine Kontrollgruppe und statistische Signifikanzprüfung ein.

Warum das für Kund:innen zählt: Eine Balance aus Genauigkeit und Transparenz schafft Vertrauen. Sie verstehen, warum sie Nachrichten erhalten, und profitieren von relevanten, personalisierten Angeboten.

Verhalten schlägt Selbstauskunft

Gemeinsam mit Alltricks, einem führenden Händler für Radsport- und Outdoor-Ausrüstung, hat Brevo ein Proof of Concept durchgeführt, um die relevantesten Kontakte pro Kampagne vorherzusagen. Das Projekt lieferte wertvolle Erkenntnisse über die Grenzen selbstdeklarierter Daten – und die Stärke von Verhaltenssignalen.

Alltricks ist bereits sehr fortgeschritten im KI-gestützten E-Mail-Targeting und weiß, welches Potenzial Algorithmen entfalten können. Doch vor der Einführung von Predictive Segmentation basierte das Targeting hauptsächlich auf den bei der Anmeldung angegebenen Interessen der Nutzer:innen.

Unsere Tests zeigten: Selbst angegebene Interessen bei der Anmeldung sind deutlich schwächere Indikatoren für tatsächliche Käufe als reales Verhalten.

Ein Beispiel:

- Kund:in A gibt beim Newsletter-Abo an, sich für Laufschuhe zu interessieren, besucht diese Kategorie aber nie wieder.

- Kund:in B nennt Laufschuhe nicht, kauft aber regelmäßig Radsportartikel.

Predictive Segmentation priorisiert Kund:in B, weil das Verhalten die wahre Kaufabsicht beweist.

Durch den Umstieg auf verhaltensbasierte Segmentierung konnte Alltricks seine ohnehin starke Performance nicht nur halten, sondern weiter steigern: Kampagnen mit verhaltensbasierten Prognosen erzielten 30–40 % mehr Engagement.

Und das Beste: Dieses Ergebnis war kein einmaliger Effekt. Sieben Monate nach der Einführung läuft das System noch immer produktiv – ein klarer Beweis für seine nachhaltige Wirkung.

Drei praktische Wahrheiten

- Käufe sind das stärkste Signal: Sie zeigen Absicht, die bereits in Handlung umgesetzt wurde.

- Browsing liefert die Masse: Es gibt 10–100 × mehr Browsing-Daten als Käufe. In dieser Dichte lernen Modelle schneller und reagieren präziser.

- E-Mail-Engagement ist das lauteste, aber unzuverlässigste Signal: Tracking ist fehleranfällig. Nutze es als unterstützenden Kontext, nicht als Hauptdatenquelle.

Warum das für Kund:innen zählt: Verhaltensbasiertes Targeting sorgt dafür, dass Menschen Angebote sehen, die zu ihrem tatsächlichen Einkaufsverhalten passen – nicht zu dem, was sie irgendwann einmal angegeben haben. So fühlen sich Kampagnen relevanter, zeitgerechter und weniger nach Spam an.

Mehr als nur „schlechte Daten“ – die wahren Hürden

Oft heißt es: „Die Daten sind schlecht.“ Stimmt zum Teil. Aber drei unterschätzte Faktoren entscheiden, ob Predictive Segmentation wirklich funktioniert:

- Datenerfassung an der Quelle: Es braucht genügend saubere, einwilligungsbasierte Events aus Web, App und Commerce, um Modelle zu trainieren.

- Team-Psychologie: Marketer:innen sind stolz auf ihr Handwerk. Wenn ein Algorithmus das Targeting übernimmt, fühlt sich das schnell an, als würde man den eigenen Job abgeben. Führungskräfte müssen klar machen: KI ersetzt nicht – sie befreit von Routinearbeit und erhöht den strategischen Einfluss.

- Pflege und Ermüdung: KI macht es einfach, Reichweite zu erhöhen. Aber das birgt Risiken. E-Mail-Fatigue schleicht sich unbemerkt ein – und untergräbt langfristig die Markenreputation.

Warum das für Kund:innen zählt: Predictive Segmentation funktioniert nur mit sauberen Daten und verantwortungsvollem Einsatz. Wenn Teams Frequenz und Relevanz respektieren, fühlen sich Kund:innen wertgeschätzt – statt überfordert.

Qualität vor Quantität: CLV statt Kampagnenvolumen

Bevor wir über Metriken sprechen, ein kurzer Gedanke: Was du misst, bestimmt, was du erschaffst. Wenn der Scoreboard-Erfolg Volumen belohnt, wirst du mehr E-Mails verschicken.

Wenn er Wert belohnt, baust du stärkere Beziehungen auf – und eine gesündere Kundenbindung.

- Eitelkeitsmetrik: Anzahl der versendeten E-Mails. Sie vermittelt Produktivität, belohnt aber Menge statt Beziehung.

- Signalmetrik: Customer Lifetime Value (CLV). Der CLV zeigt, ob Segmentierung den langfristigen Wert deiner Kundenbasis erhöht – nicht nur kurzfristige Klicks in dieser Woche.

Eine einfache, praxisnahe Formel, mit der die meisten Teams starten können: 12-Monats-CLV = durchschnittlicher Bestellwert × durchschnittliche Bestellungen pro Kunde × 12-Monats-Retentionsrate

Verfolge den CLV pro Segment und nach Modellstrategie. Wenn eine Taktik zwar Klicks steigert, aber den 12-Monats-CLV senkt, ist sie die falsche.

Wenn du keinen vollständigen CLV berechnen kannst, nutze Annäherungen wie:

- Wiederkaufsrate

- 90-Tage-Umsatz pro Kunde

- Abwanderungswahrscheinlichkeit

- Return-on-Discount (Umsatzsteigerung abzüglich gewährter Rabatte)

Warum das für Kund:innen zählt: Wenn Marketer:innen den CLV priorisieren, profitieren Kund:innen von relevanteren, beziehungsorientierten Interaktionen – statt von einer Flut kurzfristiger Kampagnen.

Stopp für kalte Re-Engagement-Blasts

Die Gewohnheit, inaktive Kontakte massenhaft anzuschreiben, sieht auf dem Papier effizient aus – ist in der Praxis aber teuer.

Kalte Zielgruppen:

- führen zu höheren Beschwerderaten und Abmeldungen,

- lösen Filter aus, die die Zustellbarkeit aller E-Mails beeinträchtigen,

- verwässern Erkenntnisse, weil Öffnungen und Klicks auf kalten Listen kaum aussagekräftig sind.

Ein besserer Ansatz:

- Definiere „kalt“ klar (z. B. keine Öffnungen/Klicks/Käufe in 180 Tagen, keine Website-Aktivität in 120 Tagen).

- Starte einen kleinen, klaren Re-Permission-Flow über niedrigfrequente Kanäle (z. B. eine E-Mail + eine SMS, wenn Einwilligung vorliegt) – mit einem klaren Mehrwert.

- Beende es respektvoll. Wenn keine Reaktion kommt, stoppe deine Kampagnen. Schütze deine Domain und die Zielgruppe, die du wirklich erreichen kannst.

Warum das für Kund:innen zählt: Statt nach Monaten der Funkstille plötzlich mit Massenmails überhäuft zu werden, bekommen Kund:innen eine faire Chance, selbst zu entscheiden, ob sie wieder in Kontakt treten möchten.

Browsing-Daten: das unterschätzte Kraftpaket im Predictive Targeting

Die am meisten unterschätzte Datenquelle? Website-Browsing, selbst anonymisiert. Sie ist reichlich vorhanden, aktuell und verrät Kaufabsichten, noch bevor ein Warenkorb existiert.

So wird Browsing zum Segmentierungssignal:

- Erfasse Seitentyp (Startseite, Kategorie, Produkt, Hilfe), Inhaltsattribute (Marke, Preisklasse, Kategorie) und Sitzungsinformationen (Gerät, Aktualität, Tiefe).

- Erstelle einfache Profile auf Basis des Surfverhaltens und verknüpfe sie mit bekannten Profilen, sobald Nutzer:innen sich einloggen oder über eine E-Mail klicken.

- Verwende Recency Decay, damit Signale von letzter Woche nicht stärker wiegen als die von gestern.

- Filtere bot-ähnliche Muster heraus und begrenze das Eventvolumen direkt an der Quelle.

Behandle gleichzeitig die Öffnungsrate mit Vorsicht. Datenschutzfunktionen und automatisierte Sicherheitsprüfungen blähen sie künstlich auf. Nutze Öffnungen als Diagnose, nicht als KPI. Optimiere stattdessen für die tatsächlichen Ergebnisse: Klicks, „In den Warenkorb“-Aktionen, Käufe – und letztlich CLV.

Warum das für Kund:innen zählt:

Wenn Targeting auf dem realen Browsing-Verhalten basiert, bekommen Menschen Angebote, die zu ihren aktuellen Interessen passen – und entdecken Produkte, die sie wirklich wollen, statt generischer Werbung.

Weiterlesen: 9 CDP Use Cases für den Einzelhandel

Dieser Wandel bringt auch Verantwortung mit sich

Predictive Segmentation entsteht nicht im luftleeren Raum.

Wenn Teams von statischen Regeln zu ergebnisorientiertem Handeln übergehen, übernehmen sie gleichzeitig neue Verantwortung – für die Menschen, die sie ansprechen, für die Daten, die sie verarbeiten, und für die Systeme, die sie beeinflussen.

Ethik: Optimiere für Ergebnisse, nicht für Überkonsum.

Wenn du ausschließlich kurzfristiges Engagement belohnst, wird das System genau das fördern – auch wenn es Menschen zu übermäßigem Konsum verleitet. Setze klare Grenzen: Frequenzcaps, Fatigue-Modelle und Zieldefinitionen, die langfristigen Wert höher gewichten als den nächsten Klick-Dopamin-Kick.

Datenschutz: vom Pflichtfeld zum Wettbewerbsvorteil.

Geh davon aus, dass Datenschutzrichtlinien immer strenger werden – und Kund:innen immer mehr Verhalten verbergen. Sammle nur, was du wirklich brauchst. Aggregiere, wo immer möglich. Erhalte Signale über anonymisierte Events. Mit Datenpraktiken gewinnt man selten Vertrauen – aber man kann es sehr schnell verlieren.

Die Zukunft: Quantum Informatics als nächste Evolutionsstufe

Der nächste große Sprung wird wahrscheinlich kein neuer Algorithmus sein, sondern Quantum Informatics: die Anwendung quantenphysikalischer Prinzipien auf komplexe Berechnungen, die heutige Systeme nicht bewältigen können. Einfach gesagt: Quantencomputer können viele Möglichkeiten gleichzeitig durchspielen – und dadurch Millionen Variablen (z. B. Kampagnenzeitpunkt, Angebote, Kanäle) gleichzeitig optimieren.

Für Marketer ist das noch Zukunftsmusik – aber selbst CMOs wie Alex Craddock (Citi) sprechen bereits über das Potenzial für Hyperpersonalisierung.

Was jetzt zu tun ist

- Halte dein Datenmodell einfach und konsistent, damit du künftige Engines leicht austauschen kannst.

- Investiere in Echtzeit-Pipelines – die richtigen Datenstrukturen helfen jedem zukünftigen Modell.

- Definiere Ziele, die langfristigen Wert widerspiegeln (CLV, Fatigue, Fairness) – nicht nur Klicks.

Fazit

Predictive AI bedeutet nicht, sich einer Blackbox zu ergeben – sondern zu entscheiden, welche Ergebnisse wirklich zählen, und Daten, Modelle und Leitplanken so zu gestalten, dass sie diese Ergebnisse zuverlässig liefern.

Richtig umgesetzt, führt Predictive Segmentation Teams weg vom Klick-Jagen hin zu nachhaltigem Kundenwert. Der Komfort starrer Regeln weicht der Disziplin messbarer Ergebnisse, und der CLV wird zum Gradmesser, der für Transparenz sorgt.

Das Ziel ist klar: Segmentierung, die schneller, intelligenter und respektvoller gegenüber den Menschen ist, die sie erreicht. Marketer:innen, die diesen Ansatz leben, optimieren nicht nur Kampagnen – sie schaffen Systeme, die Aufmerksamkeit verdienen, Reputation schützen und nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

Und damit beweisen sie, dass Predictive AI nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch strategisch verantwortungsvoll ist.